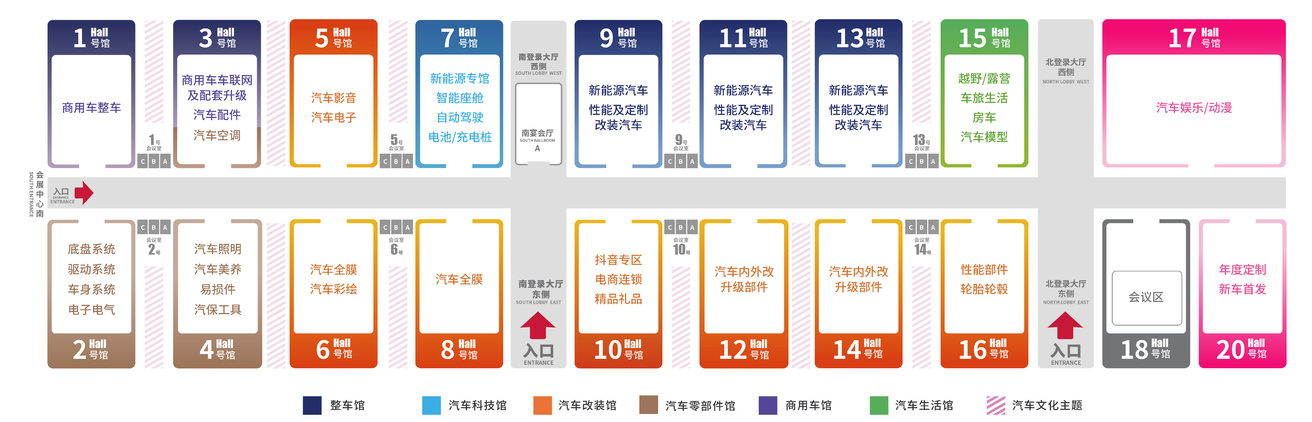

由九州国际和车后快豹主办,以“迭代与增量” 为主题的2025TPU 改色膜主题沙龙圆满收官!来自TPU车膜行业制造端、品牌端、渠道端的重磅嘉宾以丰富的行业经验与前瞻视角,从产品制造、品牌战略、渠道经营再到用户洞察等多方面,就加快TPU改色膜产品迭代与市场实现增量展开深度分享。

由南通纳尔材料科技有限公司总经理——杨建堂发表《DeepSeek时刻:中国汽车膜企业正在重新定义市场》的演讲,他表示中国TPU改色膜企业将重新定义全球市场,这得益于中国具有庞大的应用市场、丰富且完整的供应链、数字化技术的应用以及产业链的携手出海。

南通纳尔材料科技有限公司总经理——杨建堂

以下根据嘉宾演讲主要内容进行整理:

纳尔或许为业界所熟知,其业务始于广告膜领域。回顾广告膜二十余年的发展历程,再审视当前 TPU 膜的发展态势,可洞察到一些潜在的行业逻辑与规律。

此前,在印度尼西亚的一个大型车展上,观察到了一些行业趋势的端倪,该展会据称是除中国之外东南亚地区规模最大的展会。

展会设有两个大型展馆。印度尼西亚拥有近 3 亿人口,汽车销量颇为可观,但市场主流车型为日本车,本田、丰田占据主导地位。在展馆内,丰田与本田的展位位于最核心的位置,而比亚迪的展位则相对偏僻。然而,从人流量来看,丰田展位门可罗雀,比亚迪展位却人声鼎沸。

比亚迪表现出色,推出了多款新车,其中仰望 U9 吸引了大量观众与媒体的关注;腾势推出的几款高性价比车型也陈列于现场。从印尼车展的情况不难看出,中国汽车出海已成为不可阻挡的大势。而从这一趋势中,从事膜类业务的同行需审慎看待市场。

PVC Vinyl 的角度来看市场

首先,从 PVC Vinyl 角度对市场进行观察,这也是纳尔深耕二十多年的主业。2003 年纳尔创业时,中国尚无此类产品,完全依赖从国外进口;后来纳尔自主投产,产品先在国内市场销售,随后逐步推向国际。如今,纳尔的车身贴产量已位居全球前列。

有几组数据可供分享:2004 年统计得知,除去胶带市场,整个贴膜市场的容量约为 535 亿美元。进一步细分,车身贴和广告膜的市场数据大致如下。其中,2023 年车身贴市场容量约为 40 亿美元,而高端产品几乎被国外同行垄断。

在包车膜这一重要领域,国内也有众多企业涉足,例如纳尔生产的 PVC 改色膜便属于此类。不过,国内的包车膜大多为压延级产品,即所谓的单分子、高分子产品;而在美国、欧洲、中东地区,包车膜基本为 cast 级别。行业内亦有企业在国内开展 cast 膜的生产。

纳尔在 2016 年上市后,曾探讨过是否要推出铸造级包车膜这一新产品。但后来放弃了这一计划,因为当时认为该产品制作成本过高,若没有强大的品牌支撑,很难打开市场。因此,直至今日纳尔也未涉足该领域。但国内部分同行正在生产这类产品,其市场规模实则相当庞大 —— 预计到 2027 年,在 60 亿美元的市场规模中,铸造级膜可能占据三分之二的份额。

铸造级膜与压延级膜的区别在于:铸造级膜耐候性更强,通常可达五年以上,颜色丰富度也更优;而普通压延级膜,最多两年就可能出现颜色衰减,甚至胶层、膜面会出现问题。这是从广告材料市场角度观察到的产品应用差异。

产业链角度来看市场

再从产业链角度分析市场。中国新能源车的渗透率已超过 60%,接近 70%;国外许多地区的电动车渗透率也在不断提升,尤其是东南亚地区,增长速度极快。欧洲此前也试图推广新能源车,但一直未能取得显著成效,不过今年六月前往意大利时,发现比亚迪在当地的布局已相当深入。

在上周的印尼车展上,有众多中国企业参展,如广汽、比亚迪、上汽五菱、MG、奇瑞等。据估算,在两个大型展馆中,中国车企的展位占比可能超过一半。其中,比亚迪自称是当地电动车市场的销量冠军。

将目光转向上游产业链。2018、2019 年开始生产 TPU 透明膜时,原材料完全依赖进口 —— 粒子、薄膜、胶水、涂层均需从国外引进。2021、2022 年疫情期间,从美国进口薄膜,不仅需要预先付款,一个货柜的成本可能高达上千万元人民币,还得费尽周折才能购得。

但 2022 年之后,万华和聚仁突破了上游原材料的限制,如今万华已成为全球最大的脂肪族生产商,且优势显著。目前,中国电动车在全球市场的占比为 70%。

再看改色膜领域:国外许多优秀同行,如奥瑞佛、艾丽、3M 等,都取得了出色的业绩。但从应用端来看,中国改色膜在丰富度和库存方面可谓一骑绝尘。许多同行拥有数百种颜色可供选择,这在国外是难以想象的,而且库存充足,能够做到随要随取。这是从供应链角度观察到的市场特点。

产品角度来看市场

从产品角度分析市场发展历程:最初,国外使用 PVC 铸造级材料制作包车膜、标识膜;之后,中国为降低成本,采用压延级颜色替代铸造级薄膜,这是行业发展的初期阶段。随后,以纳尔为代表的部分企业将铸造级薄膜推向广告市场、短期应用市场,但长期应用市场始终由铸造级产品主导。

回顾国内改色膜的发展,2013、2014 年,纳尔曾生产过一段时间的 PVC 改色膜,但两年多后便停止了。当时还代理了一个欧洲品牌,停止生产和代理的原因主要有两点:一是当时改色膜市场尚未完全兴起;二是销售时虽然利润可观、需求旺盛,但到年底盘点库存时发现,这门生意难以持续 —— 大量产品积压成为库存。因为颜色如同时尚产品,过了季就无人问津;而且 PVC 改色膜不宜久存,存放一段时间后,胶层和膜面都会出现问题。那是一个相对混乱的发展阶段。

当前国内通过 TPU 基材制作改色膜,或许会成为中国企业实现弯道超车的契机,即所谓的 “DeepSeek 时刻”。

因为 TPU 基材在拉伸性能、持续亮度、耐候期以及环保性方面,实际上都优于铸造级 PVC。而且,TPU 基膜在中国已形成完整的产业链,还有大量优秀企业参与市场竞争 —— 这对于行业而言,可能是借助该产品在国外包车膜市场实现弯道超车的机会。

在以 TPU 基膜为主的产品中,许多优秀同行已研发出众多优质产品,如碳纤、电镀、可打印类产品,这已不再是简单的跟随,而是真正的创新。这些产品在欧洲、美国市场根本无从见到。去年参加 SEMA 展时发现,大部分中国企业都在推广 TPU 改色膜,而像 Eastman、XPEL 等优秀的国外同行,却并未推出这类产品。这是中国企业发展的一个重要拐点。

当然,TPU 改色膜涉及多种不同技术,行业内也在研究如何提升产品稳定性、降低成本。目前来看,仍存在一定差距:在质量相当的情况下,铸造级 PVC 改色膜的成本仍低于 TPU 改色膜。但凭借中国企业的努力,预计很快就能突破这一瓶颈。

中国的 TPU 改色膜企业,如何能重新定义全球市场?

中国 TPU 改色膜企业正在重新定义市场,原因在于过去二三十年甚至四五十年间,可打印膜、改色膜、包车膜都依赖 PVC 产品。但膜类产品并非一定要是 PVC 材质,TPU 或许是更好的选择。在相同条件下,TPU 的性能可能更优,而且中国企业有望在这一赛道实现弯道超车。

原因主要有以下四点:

1、庞大的应用市场,快速的产品迭代

中国拥有极为庞大的应用市场,企业能够快速进行试错。市场上常常能看到一些不够完善的产品,但很快就会迭代出更优质的产品,这正契合了本次 “迭代” 的主题。以与万华的合作为例,万华在 2023 年推出 TPU 粒子时,初期产品表现欠佳,但迭代速度极快,如今已推出 U7、U8 等系列产品 —— 这正是中国企业的优势所在。若没有庞大的市场、试错空间和市场容忍度,产品迭代便无从谈起。在发展过程中,既有优质产品,也会出现存在问题的产品,通过不断升级改进,这是中国市场特有的发展模式,美国、欧洲、印度等地区难以实现。

2、完整丰富的供应链带来的创新空间

曾在泰国投资一家工厂,投产后发现当地并不适合生产。泰国的人工和能源成本较低,环保成本也几乎可以忽略,但整体成本却高得多 —— 因为当地缺乏完善的供应链。即便是购买纸箱、纸管这类基础物资,都可能需要从中国进口。而中国拥有庞大的供应链体系:行业从业者若计划创业,购置设备后便能迅速开工,但在欧洲、东南亚地区,这几乎无法实现,因为当地的供应商数量极为有限。这是中国市场的巨大优势。

3、数字化技术的应用:数据决策,柔性生产

纳尔在广告膜领域深耕多年,在数字化方面投入巨大。能够通过销售数据、库存数据进行市场预测,例如确定下一个颜色的生产数量、备货量和消化量等,均有大数据作为决策支撑。此外,柔性生产也是关注的重点:一个颜色的生产数量多少最为合适?若每卷 600 米,可能需要生产三十多卷,容易造成浪费;那么能否只生产一卷、两卷?如果设备能够支持小众颜色仅生产几卷膜,将对 TPU 改色膜市场产生巨大的积极影响。

4、产业链的携手出海

上个月前往万华拜访时了解到,其在匈牙利设有工厂,可能也生产 TPU 粒子。目前,许多企业都在积极拓展海外市场,随着销售、研发、供应链的出海,生产和库存的出海也已成为现实。

中国企业的商业模式实际上已远超国外同行。包括所谓的引流、社交媒体应用、云仓建立等模式,与海外同行交流时,他们往往会感到新奇,但这些模式在中国市场已经经历了多轮竞争,迭代得极为高效。

TPU 基材产品的 DeepSeek 时刻

基于以上几点,以 TPU 基材为主的产品正迎来 DeepSeek 时刻。这一时刻将为中国企业带来弯道超车的机遇。

此次前往印尼,与当地代理商谈及往事:两年前,该代理商找到纳尔,提出要做品牌,但不愿做中国品牌,坚持让纳尔注册一个美国品牌在印尼市场推广。当时便指出,短期内这或许可行,但从长远来看必然存在问题 —— 一来不够真实,二来未来中国品牌必将成为备受追捧的对象。

今年年初,一位外企高管表示,2025 年中国发生了诸多变化,例如年初哪吒的爆火、DeepSeek 的横空出世,以及比亚迪等中国新能源汽车在海外市场的出色表现,包括最近拉布布的走红。从这些变化中可以看出,中国不仅在制造业领域势不可挡,在文化和市场影响力方面也做出了巨大贡献。

中国企业或许正缺少一个发展拐点。如果能够凭借更优质的产品突破行业瓶颈,随着中国企业抱团出海、文化输出以及中国更深入地融入世界,“中国制造” 必将越来越好。正如几十年前的日本,不仅产品和品牌做得出色,文化影响力也十分强大。最后,希望行业共同为中国制造喝彩。

关注我们

点分享

点点赞

点在看